几年前,开餐馆的张小花就遇上了这样一件“憋屈事”。两个醉醺醺的男客人进店,没打招呼就拿着啤酒瓶往桌角磕。她刚劝两句,对方突然发火,抡起酒瓶就往地上砸。

她掏出手机想报警,可电话还没拨通,对方就一拳打了过来。慌乱中,她抓起手边的啤酒瓶扔过去,随后被对方按倒在地。整个过程不到一分钟,她五岁的儿子在一旁吓得大哭。

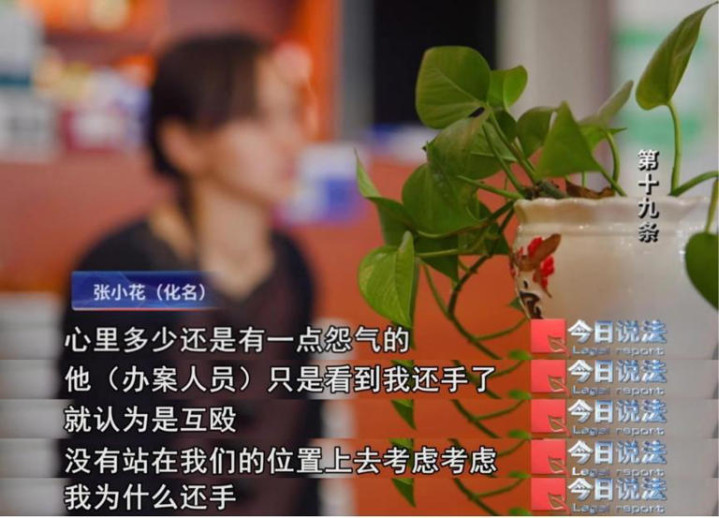

事后,先动手的男的被拘留六天,但张小花也因为“拿酒瓶砸伤对方”被判“互殴”,罚拘留五天。她怎么也想不通:“难道我只能站着挨打?”

事情还没完。不久后,对方家长找上门来,拿着处罚决定书要求她赔偿四万元,理由是“脸上留了疤”。赔不起,也咽不下这口气,她决定一路申诉。

一审、二审、再审,结果都没变。直到她求助检察院,一位检察官留意到一个细节:两人扭打时离暖气片很近,“对方脸上的伤,真的是啤酒瓶造成的吗?”法医技术人员也支持了这个疑问。

更重要的是,检察官认为,面对突然的暴力,不能要求受害者“精确反击”。“强弱悬殊,情急之下抄起身边东西自卫,是人的本能,不是违法。”

2024年4月,法院再审改判:张小花的还手属于正当防卫,撤销所有处罚。一年后,《治安管理处罚法》修订,正式写明:合理自卫,不算违法。

这件事,其实不只关乎一个人、一家店。

以前,治安案件里没有明确的“正当防卫”说法,实践中往往各打五十大板,简单定性为“互殴”。普通人面对欺负,还手可能受罚,不还手又只能吃亏。

现在,新法补上了这一块。刑法里早有正当防卫,民法也不罚自卫的人,治安管理处罚法这次跟上,终于把“法不向不法让步”连成了一个完整的逻辑。

说白了,就是告诉每个人:你不必在突然的暴力面前束手束脚。法律开始更认真地去听,那个情急之下还手的人,当时经历了什么。

这也让公平这件事,变得更像一个能摸得着的现实。

北京配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:全国配资炒股门户一些厂家也会提供定制服务

- 下一篇:没有了